- 全部分类/

- 文学文摘/

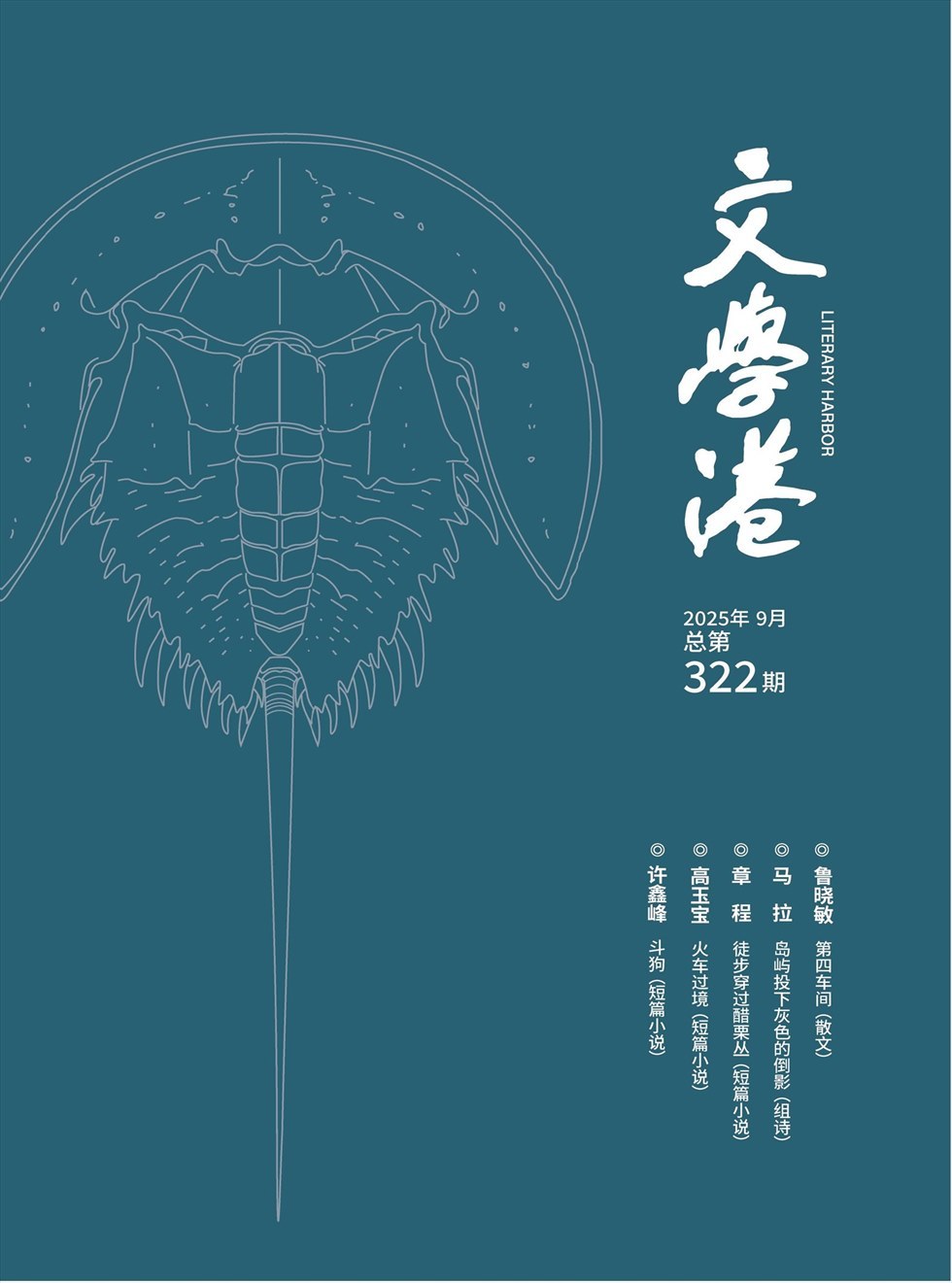

- 文学港

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

双响 | 斗狗(短篇小说)

双响 | 斗狗(短篇小说)

-

双响 | 魁星踢斗(短篇小说)

双响 | 魁星踢斗(短篇小说)

-

虚构 | 火车过境

虚构 | 火车过境

-

虚构 | 北部疾病

虚构 | 北部疾病

-

虚构 | 回声

虚构 | 回声

-

虚构 | 小妹小姑

虚构 | 小妹小姑

-

虚构 | 阮沚在1942

虚构 | 阮沚在1942

-

科幻叙事 | 徒步穿过醋栗丛

科幻叙事 | 徒步穿过醋栗丛

-

汉诗 | 荒野的约定

汉诗 | 荒野的约定

-

汉诗 | 马颈如山峰起伏(组诗)

汉诗 | 马颈如山峰起伏(组诗)

-

汉诗 | 忽忆(组诗)

汉诗 | 忽忆(组诗)

-

汉诗 | 宋殿:受降纪念馆(外二首)

汉诗 | 宋殿:受降纪念馆(外二首)

-

汉诗 | 血色甬江:1937-1945(组诗)

汉诗 | 血色甬江:1937-1945(组诗)

-

汉诗 | 远去的名字(外一首)

汉诗 | 远去的名字(外一首)

-

汉诗 | 旅顺日俄监狱旧址女导游

汉诗 | 旅顺日俄监狱旧址女导游

-

汉诗 | 鸣鹤古镇(外一首)

汉诗 | 鸣鹤古镇(外一首)

-

汉诗 | 1945,碧血与蝉鸣

汉诗 | 1945,碧血与蝉鸣

-

走笔 | 第四车间

走笔 | 第四车间

-

走笔 | 出中原记

走笔 | 出中原记

-

走笔 | 书琐记

走笔 | 书琐记

-

走笔 | 遇见•会意•越界

走笔 | 遇见•会意•越界

-

走笔 | 马各木木

走笔 | 马各木木

-

专栏:消逝的时光 | 通往金银财宝的道路

专栏:消逝的时光 | 通往金银财宝的道路

-

发现 | 奶奶的远方

发现 | 奶奶的远方

登录

登录