- 全部分类/

- 文学文摘/

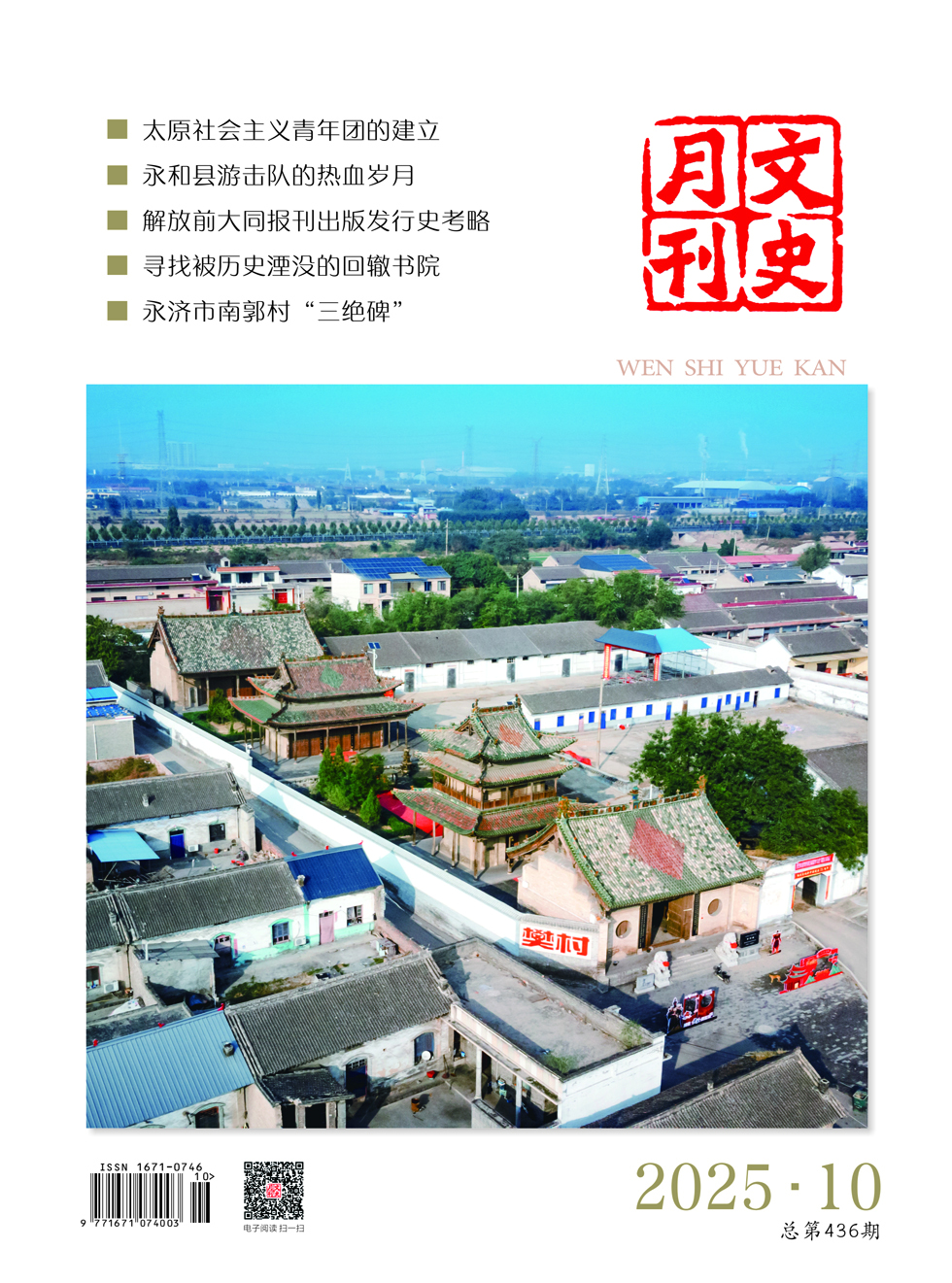

- 文史月刊

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

廉政档案 | 论抗战与建国的历史性意义

廉政档案 | 论抗战与建国的历史性意义

-

廉政档案 | 治河名臣栗毓美

廉政档案 | 治河名臣栗毓美

-

抗战胜利80周年 | 太原社会主义青年团的建立

抗战胜利80周年 | 太原社会主义青年团的建立

-

抗战胜利80周年 | 中国共产党在太行抗日根据地的标语动员

抗战胜利80周年 | 中国共产党在太行抗日根据地的标语动员

-

抗战胜利80周年 | 刀笔为戈:全面抗战时期的太行木刻版画艺术

抗战胜利80周年 | 刀笔为戈:全面抗战时期的太行木刻版画艺术

-

抗战胜利80周年 | 一张借粮条的故事

抗战胜利80周年 | 一张借粮条的故事

-

烽火年代 | 永和县游击队的热血岁月

烽火年代 | 永和县游击队的热血岁月

-

委员话文史 | 明末清初夏县名宦、乡贤张慎学

委员话文史 | 明末清初夏县名宦、乡贤张慎学

-

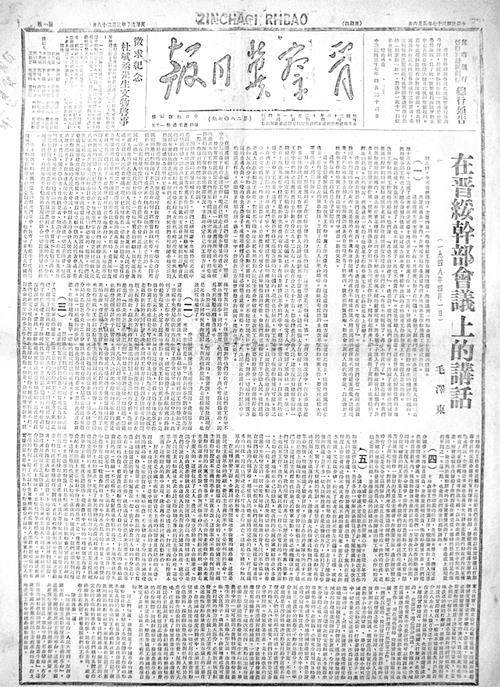

历史考证 | 《晋察冀日报》:敌后抗日根据地的“号筒”

历史考证 | 《晋察冀日报》:敌后抗日根据地的“号筒”

-

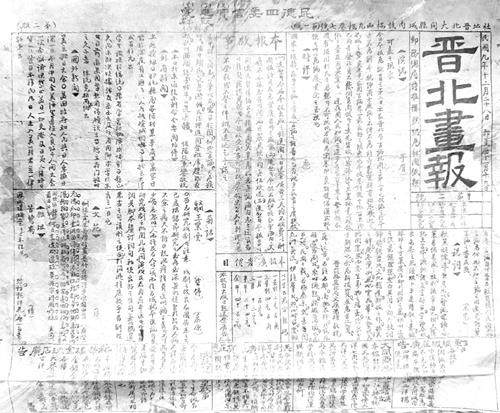

历史考证 | 解放前大同报刊出版发行史考略

历史考证 | 解放前大同报刊出版发行史考略

-

人物春秋 | 妙手绘丹青艺术为人民

人物春秋 | 妙手绘丹青艺术为人民

-

晋商风云 | 中国股权激励制度的原型

晋商风云 | 中国股权激励制度的原型

-

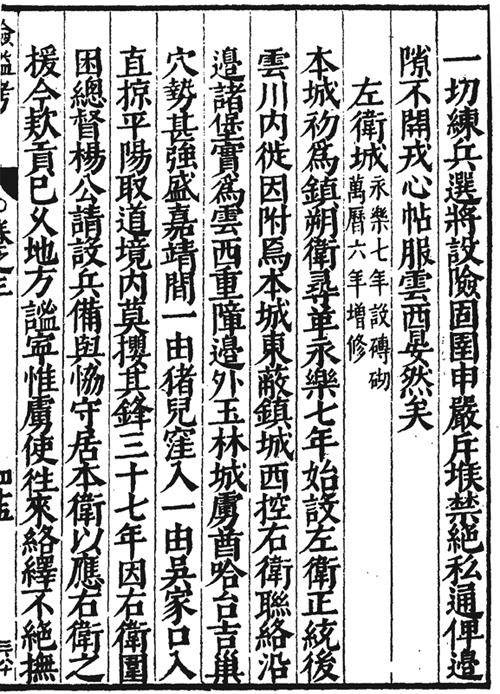

走笔长城 | 今非昔比左卫城

走笔长城 | 今非昔比左卫城

-

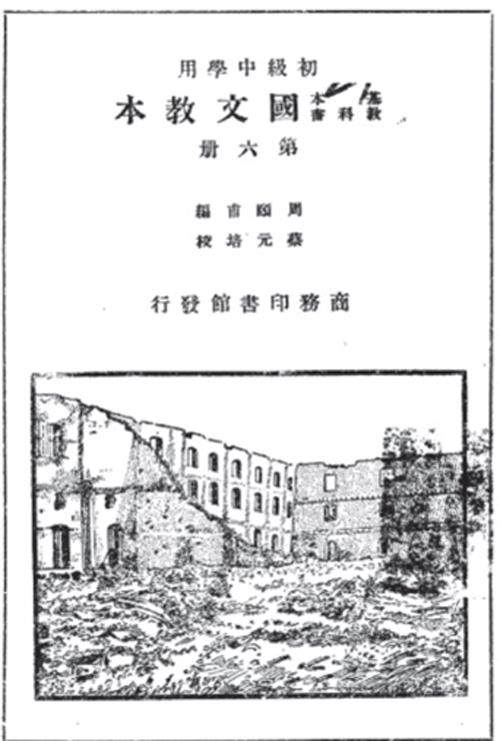

教育史话 | 晚清民国时期中小学国文教科书中的三晋故事

教育史话 | 晚清民国时期中小学国文教科书中的三晋故事

-

教育史话 | 晚清山西教育的管理与教学之变

教育史话 | 晚清山西教育的管理与教学之变

-

文史漫笔 | 寻找被历史湮没的回辙书院

文史漫笔 | 寻找被历史湮没的回辙书院

-

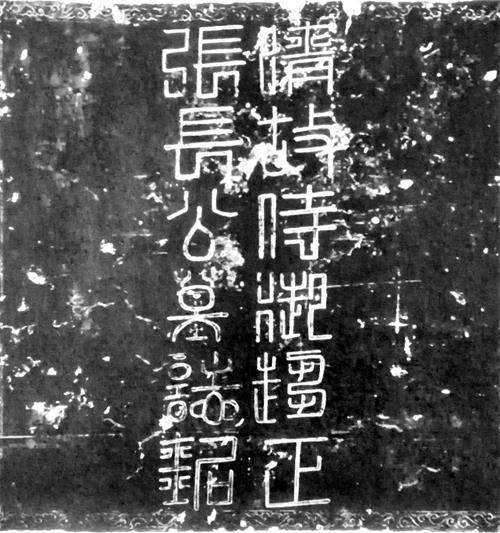

文史漫笔 | 永济市南郭村“三绝碑”

文史漫笔 | 永济市南郭村“三绝碑”

-

文史漫笔 | “山西布政使通饬抄录”碑的故事

文史漫笔 | “山西布政使通饬抄录”碑的故事

-

文史漫笔 | 平遥县衙的廉政楹联

文史漫笔 | 平遥县衙的廉政楹联

登录

登录