目录

快速导航-

大豆专栏 | 减施氮肥接种根瘤菌对大豆生长及氮肥利用率的影响

大豆专栏 | 减施氮肥接种根瘤菌对大豆生长及氮肥利用率的影响

-

大豆专栏 | 辽南地区大豆高产优质栽培技术及应用成效

大豆专栏 | 辽南地区大豆高产优质栽培技术及应用成效

-

大豆专栏 | 皖北地区夏大豆绿色高产栽培技术

大豆专栏 | 皖北地区夏大豆绿色高产栽培技术

-

大豆专栏 | 黄淮海地区大豆单产提升关键技术措施和推广路径

大豆专栏 | 黄淮海地区大豆单产提升关键技术措施和推广路径

-

粮食作物 | 土壤修复剂对宁夏引黄灌区盐碱地玉米生长发育及土壤性质的影响

粮食作物 | 土壤修复剂对宁夏引黄灌区盐碱地玉米生长发育及土壤性质的影响

-

粮食作物 | 测土配方施肥对玉米产量及氮、磷、钾肥利用率的影响

粮食作物 | 测土配方施肥对玉米产量及氮、磷、钾肥利用率的影响

-

粮食作物 | 淮北地区夏玉米高温热害特征及减灾措施

粮食作物 | 淮北地区夏玉米高温热害特征及减灾措施

-

粮食作物 | 玉米品种中絮1号的选育、制种及高产栽培技术

粮食作物 | 玉米品种中絮1号的选育、制种及高产栽培技术

-

粮食作物 | 马铃薯种植与田间管理技术

粮食作物 | 马铃薯种植与田间管理技术

-

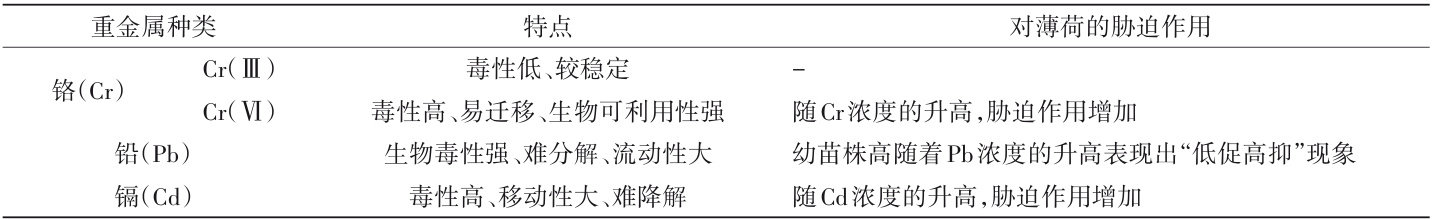

经济作物 | 非生物胁迫对薄荷生长发育影响的研究进展

经济作物 | 非生物胁迫对薄荷生长发育影响的研究进展

-

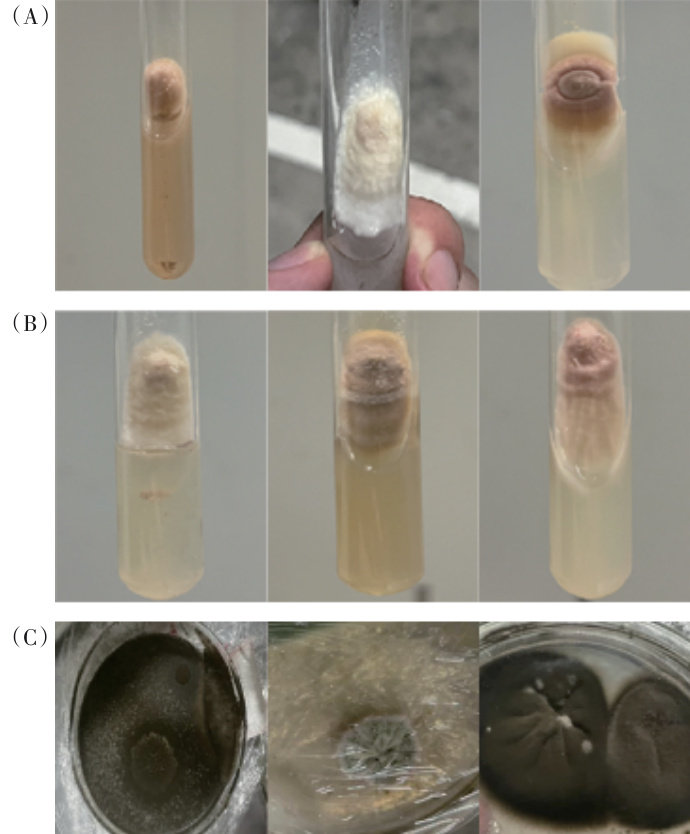

经济作物 | 黄山石耳内生真菌分离技术改良研究

经济作物 | 黄山石耳内生真菌分离技术改良研究

-

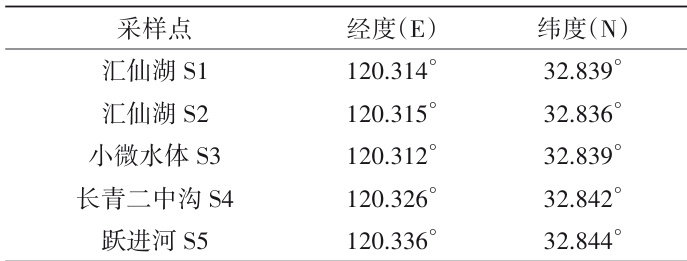

生态环境·植保 | 汇仙湖及周边水体浮游生物群落结构特征调查

生态环境·植保 | 汇仙湖及周边水体浮游生物群落结构特征调查

-

生态环境·植保 | 阳山县龙牙峡县级森林公园总体规划研究

生态环境·植保 | 阳山县龙牙峡县级森林公园总体规划研究

-

生态环境·植保 | 天麻生长土壤特性研究进展

生态环境·植保 | 天麻生长土壤特性研究进展

-

生态环境·植保 | 有机肥替代化肥技术在农作物中的应用及对土壤质量的影响

生态环境·植保 | 有机肥替代化肥技术在农作物中的应用及对土壤质量的影响

-

生态环境·植保 | 小麦赤霉病拮抗菌 Bacillus velezensis SX1302 的拮抗活性及防治效果分析

生态环境·植保 | 小麦赤霉病拮抗菌 Bacillus velezensis SX1302 的拮抗活性及防治效果分析

-

动物科学·动物医学 | 不同碳、氮源对兽疫链球菌生长的影响

动物科学·动物医学 | 不同碳、氮源对兽疫链球菌生长的影响

-

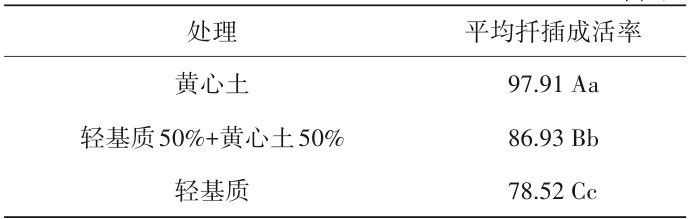

林业科学 | 基质和生根剂对防城金花茶扦插成活的影响

林业科学 | 基质和生根剂对防城金花茶扦插成活的影响

-

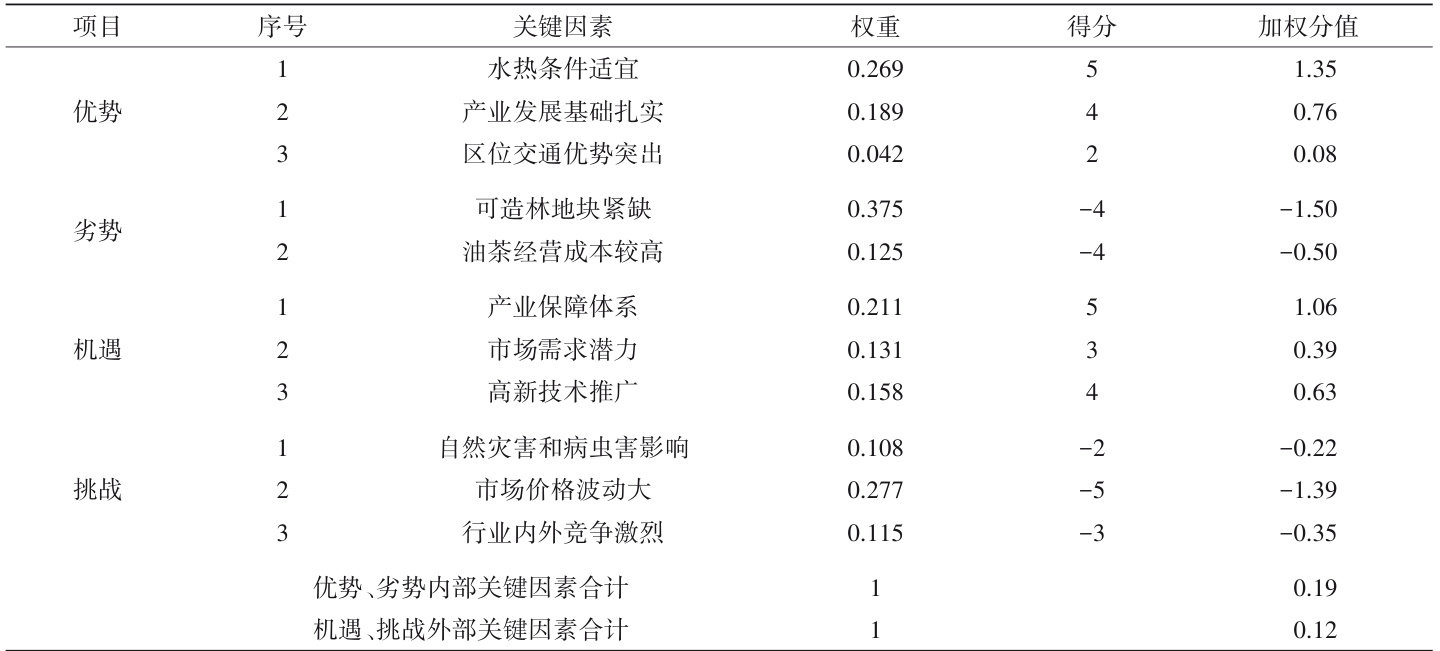

林业科学 | 基于SWOT 和德尔菲法分析的广西国有钦廉林场油茶产业发展对策

林业科学 | 基于SWOT 和德尔菲法分析的广西国有钦廉林场油茶产业发展对策

-

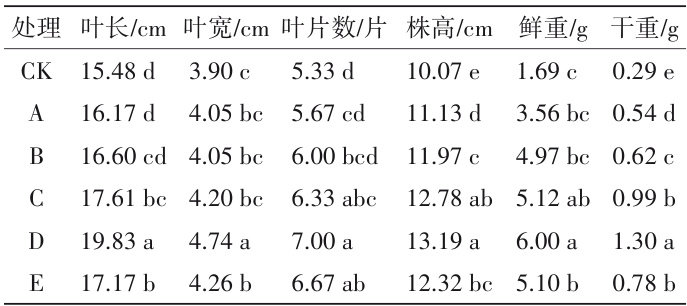

生物资源·利用 | 叶面喷施木醋液对蒲公英、大叶芹幼苗生长的影响

生物资源·利用 | 叶面喷施木醋液对蒲公英、大叶芹幼苗生长的影响

-

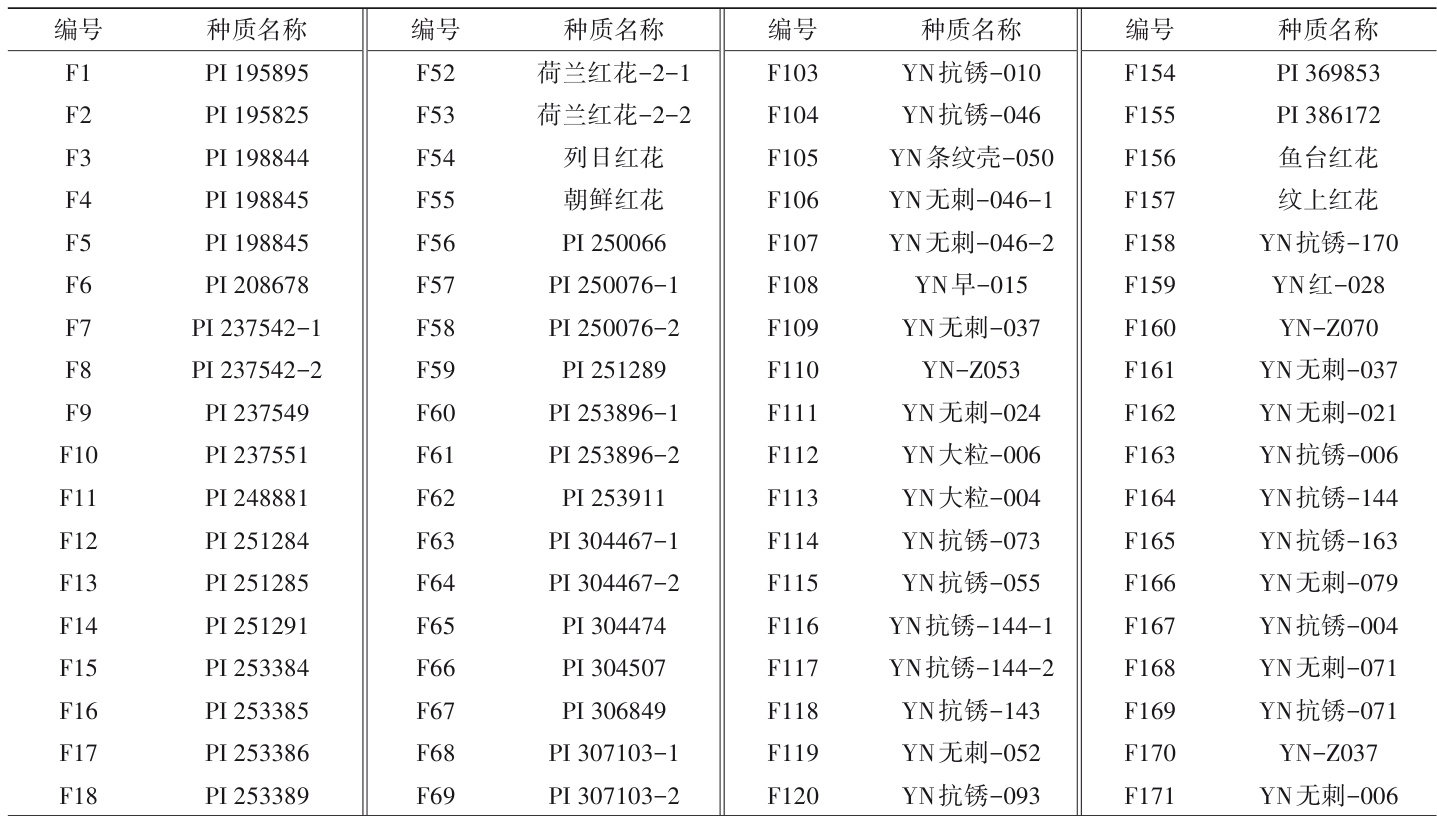

生物资源·利用 | 红花种质资源农艺性状综合评价

生物资源·利用 | 红花种质资源农艺性状综合评价

-

生物资源·利用 | 大枣与酸枣仁的本草考证及化学成分鉴定

生物资源·利用 | 大枣与酸枣仁的本草考证及化学成分鉴定

-

农业信息·农业气象 | 砀山酥梨花期果园最低温度气象预报模型构建与应用

农业信息·农业气象 | 砀山酥梨花期果园最低温度气象预报模型构建与应用

-

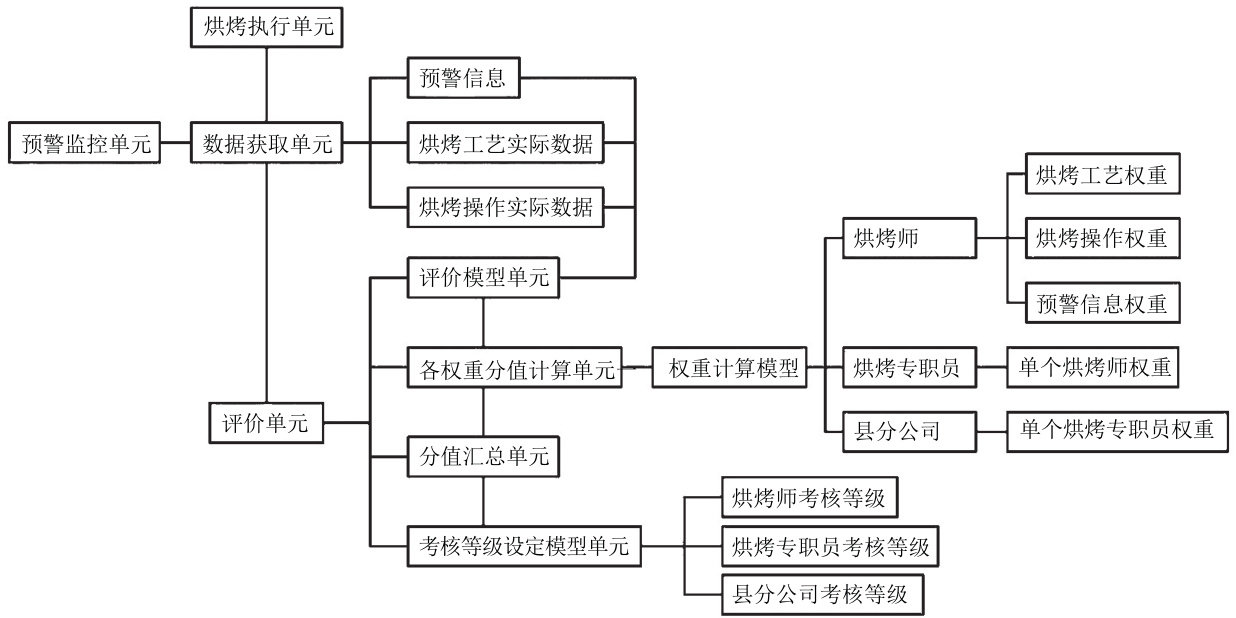

农业信息·农业气象 | 烟叶智能烘烤信息化考核模型的设计与应用

农业信息·农业气象 | 烟叶智能烘烤信息化考核模型的设计与应用

-

农业信息·农业气象 | 遥感影像自动配准技术及其在农业领域的应用

农业信息·农业气象 | 遥感影像自动配准技术及其在农业领域的应用

-

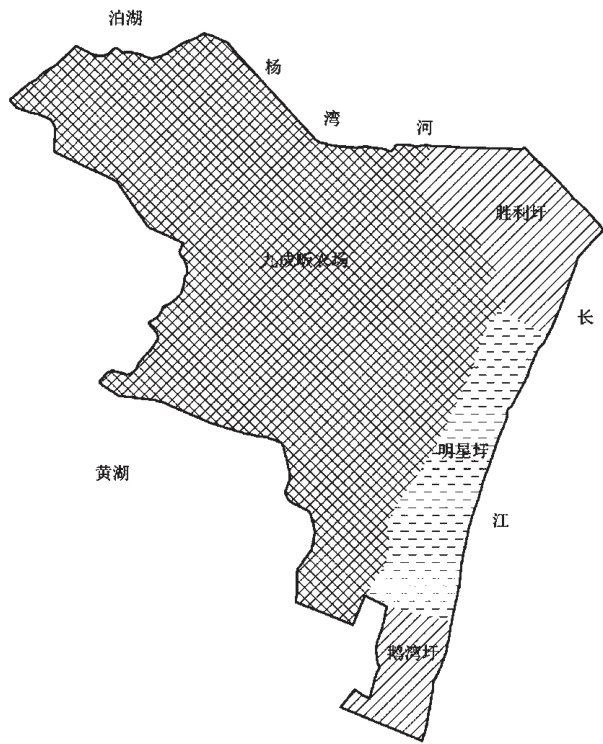

农机装备·农业工程 | 九成畈农场七八排灌新站规模分析

农机装备·农业工程 | 九成畈农场七八排灌新站规模分析

-

农机装备·农业工程 | 农田水利中的高效节水灌溉技术应用

农机装备·农业工程 | 农田水利中的高效节水灌溉技术应用

-

农业教育 | 一流课程背景下农药营销与管理学课程教学改革与实践

农业教育 | 一流课程背景下农药营销与管理学课程教学改革与实践

-

农业教育 | 农产品质量安全检测技术课程教学模式创新与实践

农业教育 | 农产品质量安全检测技术课程教学模式创新与实践

-

农业教育 | 新农科背景下农学专业创新创业基础课程教学改革研究

农业教育 | 新农科背景下农学专业创新创业基础课程教学改革研究

-

农业教育 | 新农科背景下农学专业本硕人才协同实践能力培养探索

农业教育 | 新农科背景下农学专业本硕人才协同实践能力培养探索

-

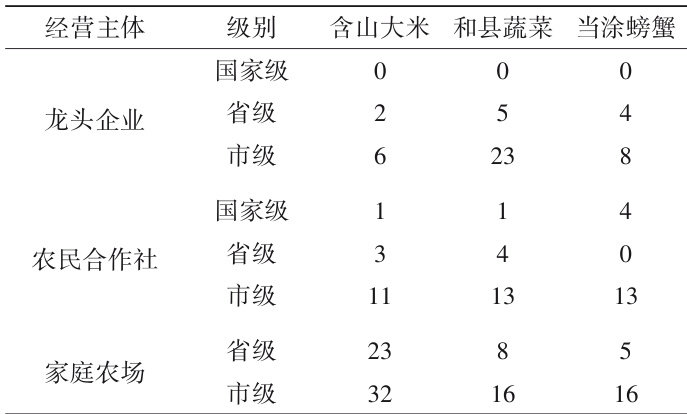

农业经济·管理 | 马鞍山市“一县一特”优势特色产业发展分析

农业经济·管理 | 马鞍山市“一县一特”优势特色产业发展分析

-

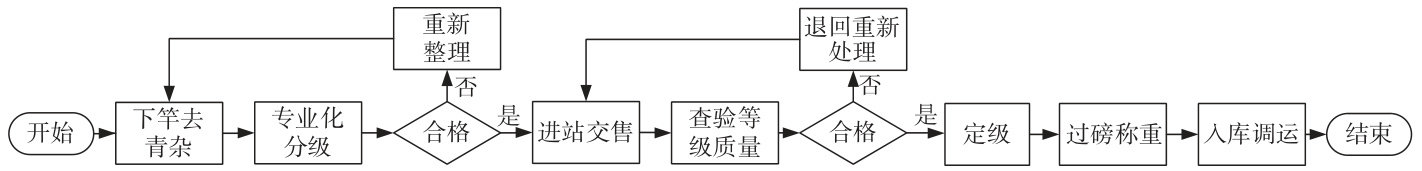

农业经济·管理 | “直收直调”烟叶收购模式及效益分析

农业经济·管理 | “直收直调”烟叶收购模式及效益分析

过往期刊

更多-

安徽农学通报

2025年19期 -

安徽农学通报

2025年18期 -

安徽农学通报

2025年17期 -

安徽农学通报

2025年16期 -

安徽农学通报

2025年15期 -

安徽农学通报

2025年14期 -

安徽农学通报

2025年13期 -

安徽农学通报

2025年12期 -

安徽农学通报

2025年11期 -

安徽农学通报

2025年10期 -

安徽农学通报

2025年09期 -

安徽农学通报

2025年08期 -

安徽农学通报

2025年07期 -

安徽农学通报

2025年06期 -

安徽农学通报

2025年05期 -

安徽农学通报

2025年04期 -

安徽农学通报

2025年03期 -

安徽农学通报

2025年02期 -

安徽农学通报

2025年01期

登录

登录